Perubahan sosial budaya di era globalisasi berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehadiran teknologi digital, arus informasi tanpa batas, serta dominasi media sosial telah mengubah pola interaksi manusia secara mendasar. Tidak hanya cara berkomunikasi yang mengalami transformasi, melainkan juga cara berpikir, memandang kesuksesan, serta membangun identitas diri. Dalam konteks ini, generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan sekaligus paling terdorong oleh arus perkembangan tersebut. Mereka hidup dalam persimpangan antara tuntutan tradisional masyarakat (norma, etika, dan nilai yang mapan) dengan tarikan kuat budaya populer global yang cenderung instan, kompetitif, dan berbasis citra.

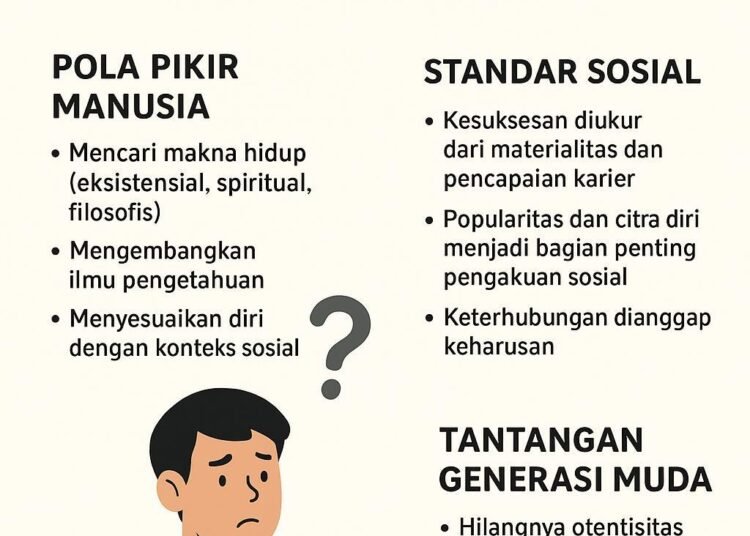

Sejak awal sejarahnya, manusia dikenal sebagai makhluk berpikir dan berbudaya. Usaha untuk mencari makna hidup, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menyesuaikan diri dengan norma sosial merupakan ciri yang membedakan manusia dari makhluk lain. Namun, perjalanan ini tidak pernah berhenti; seiring perkembangan zaman, pola pikir manusia mengalami transformasi besar yang dipengaruhi globalisasi, kemajuan teknologi, dan arus informasi. Transformasi tersebut membuat manusia bukan hanya dituntut kritis, melainkan juga fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial yang serba cepat.

Sebagai makhluk berpikir dan berbudaya, manusia sejatinya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua individu, khususnya kalangan muda, mampu mengimbangi percepatan perkembangan ini. Di satu sisi, mereka dipacu untuk selalu relevan dengan tren global, sementara di sisi lain, mereka masih mencari bentuk jati diri yang stabil. Ketegangan inilah yang memunculkan fenomena “stuck”—sebuah kondisi di mana anak muda terhenti dalam proses pengembangan diri karena terjebak dalam tekanan standar sosial dan derasnya arus informasi.

Dalam kacamata sosiologi, perkembangan pola pikir manusia tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial yang melingkupinya. Émile Durkheim menegaskan bahwa manusia dibentuk oleh fakta sosial yang berada di luar dirinya, sementara Karl Marx menekankan bahwa cara berpikir manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi material dan struktur ekonomi. Hal ini menjelaskan mengapa di era modern, standar sosial yang berlaku—seperti kesuksesan, popularitas, dan keterhubungan—muncul sebagai hasil konstruksi sosial yang dijaga dan dipelihara oleh masyarakat.

Bila kita meninjau masyarakat dewasa ini, tampak jelas bahwa kesuksesan lebih sering diukur melalui capaian material, karier, dan status ekonomi. Seseorang dianggap berhasil bila memiliki harta, jabatan, dan akses sosial. Standar ini semakin diperkuat oleh media digital, di mana popularitas dan citra diri dipandang penting untuk memperoleh pengakuan. Dalam kerangka ini, individu yang tidak memenuhi standar tersebut kerap terpinggirkan, merasa rendah diri, atau mengalami tekanan psikologis.

Namun, masyarakat awam sering melihat standar-standar tersebut sebagai hal yang wajar dan lumrah. Pandangan sehari-hari menganggap bahwa bekerja keras demi memperoleh status ekonomi atau menjaga citra diri di media sosial merupakan bagian dari “hidup normal.” Dengan demikian, banyak orang masuk dalam arus kompetisi sosial tanpa mempertanyakan dampak jangka panjangnya. Ilustrasinya sederhana: seorang karyawan yang terus membandingkan dirinya dengan rekan kerja yang lebih kaya atau lebih populer di media sosial akan mengalami dilema antara rasa syukur dengan tekanan untuk terus mengejar standar eksternal.

Generasi muda berada dalam posisi yang lebih rumit. Di satu sisi, mereka membentuk standar sosial yang lebih cair, seperti menekankan otentisitas dan kebebasan berekspresi. Namun, di sisi lain, mereka tetap terikat oleh arus budaya populer yang menuntut konformitas. Akibatnya, keaslian diri yang mereka usung sering kali bercampur dengan mental ikut-ikutan, atau dalam istilah sosiologi disebut herd mentality. Fenomena ini tampak jelas pada tren fesyen, gaya hidup, hingga konten digital yang viral.

Fenomena anak muda yang “stuck” mencerminkan ketidakmampuan sebagian generasi muda untuk bergerak maju secara optimal di tengah derasnya perkembangan dunia. “Stuck” bukan berarti pasif sepenuhnya, melainkan kondisi stagnasi psikologis dan sosial ketika seseorang merasa tidak mampu mengimbangi standar perkembangan yang ditentukan lingkungan. Fenomena ini muncul dalam beberapa bentuk berikut:

- Stuck dalam Identitas

Media sosial menyediakan ruang eksperimen identitas, namun pada saat yang sama juga menciptakan kebingungan identitas. Anak muda seringkali mencoba berbagai persona untuk memenuhi ekspektasi publik digital, tetapi justru kehilangan keaslian dirinya. Akibatnya, mereka terjebak dalam pencitraan tanpa menemukan siapa dirinya yang sejati. - Stuck dalam Prestasi

Budaya instan yang ditawarkan media sosial membuat banyak anak muda mengukur keberhasilan hanya dari pengakuan cepat berupa likes, followers, atau popularitas singkat. Mereka yang tidak segera mencapai “prestasi digital” merasa gagal, lalu berhenti berusaha dalam jangka panjang. Stagnasi ini membuat potensi mereka tidak berkembang maksimal. - Stuck dalam Hubungan Sosial

Tekanan untuk selalu terkoneksi menimbulkan beban emosional. Sebagian anak muda merasa harus selalu hadir di ruang virtual, sehingga kehilangan keseimbangan dalam interaksi sosial nyata. Pada titik tertentu, mereka mengalami kelelahan sosial (social fatigue) yang menghambat relasi sehat dengan orang sekitar. - Stuck dalam Literasi Kritis

Arus informasi yang deras seringkali tidak dapat mereka pilah dengan baik. Hoaks, manipulasi citra, hingga budaya konsumtif informasi membuat anak muda menjadi konsumen pasif alih-alih pelaku kritis. Kondisi ini membuat mereka sulit menavigasi realitas, sehingga terjebak dalam pola pikir yang repetitif dan dangkal.

Bayangkan seorang mahasiswa yang aktif di media sosial, mengikuti tren terkini, dan membangun personal branding. Pada awalnya, aktivitas ini memberi ruang bagi ekspresi diri dan pengakuan sosial. Namun, ketika standar popularitas meningkat dan pesaing semakin banyak, ia mulai merasa tertinggal. Di titik itu, ia terjebak dalam loop perbandingan tanpa henti, kehilangan motivasi untuk mengembangkan kapasitas akademiknya, dan lebih fokus pada citra digital ketimbang potensi riil. Kondisi inilah yang menggambarkan “stuck”: terjebak dalam lingkaran perkembangan yang tampak maju, tetapi sebenarnya stagnan secara substansial.

Ilustrasi konkret dapat dilihat dari fenomena “challenge” atau tren singkat di media sosial. Anak muda berlomba-lomba mengikuti tren tersebut, bukan semata karena suka, melainkan agar tetap terlihat relevan di mata teman sebaya. Dalam logika sosial, ini mencerminkan adanya tekanan normatif—yakni dorongan untuk menyesuaikan diri agar diterima dalam kelompok. Masalah muncul ketika keinginan untuk diterima mengalahkan kemampuan untuk berpikir kritis tentang nilai dari tren tersebut.

Media sosial menjadi faktor dominan yang memperkuat konstruksi sosial ini. Percepatan informasi menjadikan tren global langsung masuk ke ruang pribadi individu. Anak muda tidak hanya melihat pencapaian orang lain, tetapi juga membandingkan dirinya secara terus-menerus. Fenomena fear of missing out (FOMO) adalah akibat langsung dari budaya perbandingan ini. Bagi sebagian besar remaja, ketinggalan tren berarti kehilangan rasa eksistensi di ruang digital.

Lebih jauh lagi, media sosial menyediakan ruang eksperimen identitas. Generasi muda dapat “mencoba” berbagai persona—dari gaya berpakaian, cara berbicara, hingga opini politik—dengan tujuan membangun personal branding. Dari sudut pandang sosiologi simbolik, hal ini merupakan permainan tanda (signs) dan simbol (symbols) dalam interaksi sosial. Namun, ketika identitas dibangun lebih banyak di ruang digital ketimbang realitas, muncul risiko keterasingan: manusia merasa hidup dalam citra yang dibentuk, bukan dalam dirinya yang autentik.

Tidak bisa diabaikan, media sosial juga memunculkan polarisasi dan distorsi realitas. Informasi yang beredar tidak selalu benar; hoaks, manipulasi gambar, hingga pencitraan palsu membuat batas antara kenyataan dan ilusi semakin kabur. Di sini, masyarakat awam sering kali kesulitan memilah mana yang faktual dan mana yang semu. Akibatnya, kepercayaan publik terpecah dan sikap skeptis tumbuh. Ilustrasi ini tampak nyata pada perdebatan politik di media sosial yang sering lebih dipenuhi emosi ketimbang rasionalitas.

Meski demikian, tidak semua dampak media sosial bersifat negatif. Dari sisi lain, ruang digital menjadi arena kreativitas, inovasi, dan peluang ekonomi baru. Generasi muda dapat membangun bisnis daring, menghasilkan karya seni digital, atau menjalin kolaborasi lintas negara tanpa batasan geografis. Dengan kata lain, media sosial adalah pisau bermata dua: ia dapat mengikis jati diri, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk tumbuh dan berkembang bila digunakan dengan bijak.

Oleh karena itu, tantangan terbesar generasi muda adalah bagaimana membangun literasi digital dan pola pikir kritis. Literasi digital diperlukan agar mereka mampu memilah informasi, menolak hoaks, serta memanfaatkan media sosial untuk tujuan produktif. Pola pikir kritis memungkinkan mereka untuk tidak sekadar ikut arus, tetapi berani mengambil sikap reflektif terhadap tren sosial. Dengan demikian, standar keberhasilan tidak lagi didasarkan pada materialitas atau popularitas semata, melainkan pada nilai-nilai kemanusiaan seperti integritas, empati, dan keaslian diri.

Jika pola pikir generasi muda mampu diarahkan pada keseimbangan antara adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kesetiaan pada nilai universal, maka mereka akan menjadi agen perubahan yang kuat. Skema pemikiran yang meruncing adalah: dari arus informasi menuju refleksi kritis menghasilkan otentisitas diri membangun kontribusi sosial. Dengan demikian, perjalanan manusia sebagai makhluk berpikir dan berbudaya tetap berlanjut, bukan dengan tenggelam dalam arus sosial yang menekan, tetapi dengan meneguhkan nilai kemanusiaan di tengah derasnya modernitas.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :

Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia

Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”