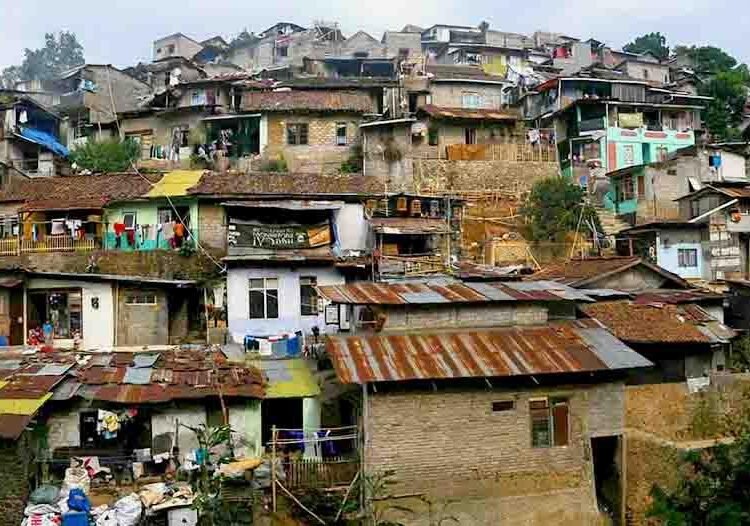

Negara kerap mengklaim telah bekerja keras menyalurkan bantuan sosial ke seluruh penjuru negeri. Dana triliunan rupiah digelontorkan setiap tahun dengan niat mulia: menolong mereka yang hidup di bawah garis sejahtera. Namun di tengah semangat pemerataan itu, muncul sebuah paradoks yang jarang disorot — banyak warga miskin justru merasa takut atau enggan ketika terdaftar sebagai penerima bantuan. Mengapa tangan yang memberi justru menimbulkan rasa canggung bagi yang menerima?

Fenomena ini bukan semata soal kemiskinan, melainkan tentang rasa percaya yang hilang antara rakyat dan negara. Di banyak daerah, bantuan sosial tak lagi dipandang sebagai hak warga negara, tetapi sebagai “hadiah” dari pemerintah. Ketika bantuan datang, warga merasa diawasi, didata, dan dinilai. Nama mereka tercatat, alamat mereka diketahui, dan kadang wajah mereka terpampang di media sosial sebagai “penerima manfaat”. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi harga diri, kondisi ini membuat bantuan terasa seperti sorotan, bukan pertolongan.

Ironisnya, teknologi digital yang seharusnya mempermudah distribusi justru menambah kecemasan baru. Kini, hampir setiap bantuan berbasis data: siapa miskin, siapa tidak, semua ditentukan lewat sistem. Tapi apakah sistem itu adil? Tidak jarang, mereka yang benar-benar membutuhkan justru tak masuk daftar karena salah input atau data lama. Sementara itu, warga yang sebenarnya cukup mampu masih menikmati bantuan karena punya “jalur” administratif. Dalam logika seperti ini, keadilan sosial berubah menjadi urusan algoritma — dingin, mekanis, dan jauh dari empati.

Ketakutan warga juga tumbuh dari stigma sosial yang belum hilang. Menjadi penerima bantuan sering diasosiasikan dengan kelemahan, ketidakmampuan, bahkan kemalasan. Akibatnya, banyak orang miskin lebih memilih menolak bantuan daripada harus menanggung pandangan miring dari lingkungan sekitar. Mereka ingin diperlakukan sebagai manusia yang setara, bukan sekadar penerima belas kasihan. Di sinilah kebijakan sosial kehilangan ruhnya: ia berhenti menjadi jembatan kemanusiaan dan berubah menjadi simbol ketimpangan.

Selain itu, cara negara mengomunikasikan kebijakan sosial sering terasa sepihak. Pemerintah sibuk menampilkan angka penyaluran dan laporan keberhasilan, tapi jarang berbicara tentang perasaan penerima bantuan. Apakah mereka merasa terbantu, terhormat, atau malah terintimidasi oleh sistem? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini seolah tidak penting dalam logika birokrasi yang hanya mengenal data dan target.

Padahal, inti dari kebijakan sosial bukan sekadar memberi uang atau sembako, melainkan membangun rasa aman dan martabat. Rakyat butuh diyakinkan bahwa menerima bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari hak mereka sebagai warga negara. Pemerintah perlu mengubah pendekatan: dari yang transaksional menjadi relasional, dari yang administratif menjadi empatik. Bantuan sosial seharusnya menyembuhkan luka sosial, bukan memperdalam jarak antara yang memberi dan yang diberi.

Paradoks kesejahteraan ini sesungguhnya mengajak kita bercermin. Bukan rakyat yang harus malu menerima bantuan, tetapi negara yang harus berani mengoreksi cara memberi. Selama kebijakan sosial masih dilihat sebagai proyek politik, bukan tanggung jawab moral, rasa takut itu akan terus hidup di tengah masyarakat.

Kesejahteraan sejati lahir bukan dari jumlah bantuan yang dibagikan, tetapi dari kepercayaan yang tumbuh antara pemerintah dan rakyatnya. Ketika bantuan sosial disalurkan dengan empati, rasa hormat, dan keadilan, maka tangan yang memberi tak lagi membuat penerima merasa kecil — justru membuat mereka kembali percaya bahwa negara masih punya hati.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :

Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia

Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”