Makan Bergizi Gratis yang Berujung Petaka: Refleksi Kritis atas Kasus Keracunan Makanan di NTT

Program makan bergizi gratis yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai bagian dari agenda prioritas nasional seharusnya menjadi langkah progresif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak sekolah, khususnya di daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, ketika program ini justru menimbulkan kasus keracunan massal di sejumlah sekolah di NTT, publik pun terguncang, dan muncul pertanyaan besar: mengapa program yang niatnya baik justru berujung pada tragedi?

Dalam opini ini, penulis mencoba mengupas secara mendalam dari perspektif ilmiah, sosial, budaya, dan politik untuk memahami kompleksitas masalah ini.

1. Kajian Ilmiah: Standar Gizi dan Keamanan Pangan yang Terabaikan

Secara ilmiah, makanan bergizi berarti makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral dalam komposisi seimbang sesuai dengan kebutuhan usia anak. Namun, pada kenyataannya, pengadaan makanan bergizi di sekolah-sekolah di NTT kerap tidak diawasi oleh ahli gizi dan petugas keamanan pangan yang memadai.

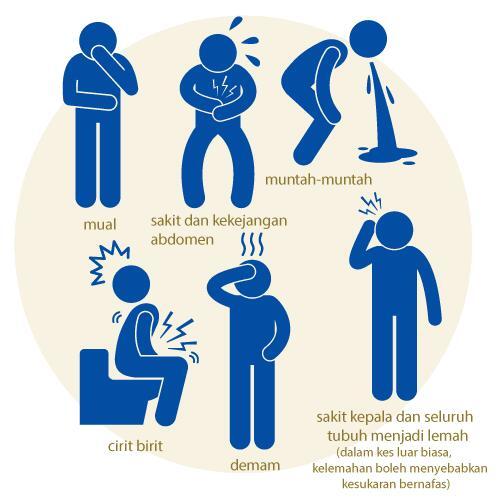

Kasus keracunan yang terjadi diduga akibat makanan yang disiapkan tanpa standar sanitasi dan higiene yang layak. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya memiliki peran pengawasan yang ketat. Namun, distribusi pengawasan BPOM yang masih minim di pelosok NTT menyebabkan banyak sekolah berada di luar radar pengawasan.

Studi WHO (2015) menunjukkan bahwa di negara berkembang, lebih dari 70% kasus keracunan makanan pada anak-anak disebabkan oleh makanan yang tidak diolah dalam lingkungan bersih dan tidak tersertifikasi. Hal ini sangat mungkin terjadi dalam skema pengadaan makanan cepat saji di sekolah-sekolah pelosok yang tidak memiliki akses air bersih dan pendingin makanan.

2. Dimensi Sosial: Ketimpangan dan Ketidaksiapan Lembaga Pelaksana

Secara sosial, program makan bergizi gratis menjadi simbol kehadiran negara dalam menjawab masalah stunting, malnutrisi, dan putus sekolah. Di NTT, di mana angka stunting pada anak balita masih di atas rata-rata nasional (sekitar 35% pada 2023, menurut data BPS dan Kemenkes), program ini sebenarnya sangat ditunggu masyarakat.

Namun, implementasi program yang serba mendadak dan tidak melibatkan partisipasi komunitas lokal dengan tepat justru memicu masalah. Banyak dapur sekolah atau katering lokal yang ditunjuk tidak melalui proses verifikasi ketat. Kegiatan memasak dilakukan dengan alat seadanya dan tenaga kerja tanpa pelatihan dasar tentang keamanan pangan. Dalam masyarakat yang masih menggantungkan kehidupan pada ekonomi subsisten, penunjukan sebagai penyedia makanan justru dipandang sebagai peluang ekonomi, bukan sebagai amanah nutrisi anak bangsa.

3. Pandangan Masyarakat: Rasa Syukur yang Berubah Menjadi Trauma

Awalnya, masyarakat menyambut baik program ini. Para orang tua di pedesaan NTT merasa terbantu karena tidak perlu lagi menyiapkan bekal makan siang untuk anak-anak mereka. Namun, insiden keracunan masal di beberapa sekolah menyebabkan trauma psikologis yang mendalam. Anak-anak menjadi takut makan makanan dari sekolah, dan para orang tua menjadi curiga serta waspada.

Kekecewaan masyarakat makin dalam ketika pemerintah daerah terkesan lamban dalam menangani kasus keracunan. Ada kesan bahwa pemulihan lebih fokus pada pencitraan, bukan pada evaluasi sistemik. Akibatnya, masyarakat menjadi skeptis terhadap niat baik pemerintah, dan ini memperburuk hubungan antara negara dan warganya di wilayah yang sudah lama merasa termarjinalkan.

4. Dimensi Politik: Antara Janji Populis dan Realitas Teknis

Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari janji kampanye nasional yang sangat populis. Ia menjadi simbol keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Namun, dalam pelaksanaannya, terlihat bahwa program ini lebih didorong oleh tekanan politik untuk segera tampil dan ‘berhasil’ ketimbang kesiapan teknis dan infrastruktur daerah.

Politik anggaran pun turut berperan dalam carut-marut pelaksanaan. Ada kecenderungan bahwa alokasi anggaran yang besar justru membuka peluang praktik korupsi dan pengadaan fiktif. Misalnya, penunjukan penyedia makanan secara tertutup tanpa seleksi ketat membuka celah bagi kontraktor oportunis yang hanya mengejar keuntungan. Ini adalah bentuk kegagalan tata kelola pemerintahan yang mencoreng esensi dari program itu sendiri.

Politik lokal di NTT yang masih sarat patronase juga menjadikan program ini sebagai “ladang proyek” bagi kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Ketika program gagal dan rakyat menderita, tanggung jawab politik pun dilemparkan ke bawah, padahal akar masalahnya terletak pada desain sistem yang buruk dari atas.

5. Jalan Keluar: Evaluasi, Pendidikan Gizi, dan Peran Komunitas

Kejadian keracunan ini harus menjadi titik balik. Negara tidak boleh berlindung di balik narasi “niat baik” semata. Yang dibutuhkan adalah niat baik yang disertai kompetensi, tata kelola yang akuntabel, dan pelibatan masyarakat secara partisipatif.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- Audit menyeluruh terhadap seluruh penyedia makanan sekolah, terutama di wilayah dengan infrastruktur kesehatan yang terbatas.

- Pendidikan gizi dan keamanan pangan kepada pengelola kantin, guru, dan orang tua, agar mereka bisa menjadi pengawas pertama.

- Sertifikasi dapur sekolah dan katering lokal dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

- Transparansi anggaran dan pengawasan oleh masyarakat sipil serta media lokal.

- Pelibatan organisasi keagamaan dan adat dalam memverifikasi penyedia makanan, agar ada kepercayaan sosial.

Penutup: Jangan Korbankan Anak-anak Demi Gagahnya Citra Politik

Program makan bergizi gratis seharusnya menjadi berkah. Namun ketika dilaksanakan dengan tergesa-gesa, tanpa kesiapan sistem, tanpa standar gizi dan sanitasi yang kuat, serta tanpa pelibatan masyarakat yang efektif, maka program ini akan menjelma menjadi “kebaikan yang menyakitkan.”

NTT tidak butuh program yang sekadar tampak hebat di atas kertas atau dijadikan panggung pencitraan politik. NTT butuh program yang membumi, adaptif terhadap kondisi lokal, serta benar-benar menjadikan anak-anak sebagai subjek utama, bukan korban.

Kini, saatnya kita tidak hanya mengevaluasi sistem pangan di sekolah, tapi juga mengevaluasi cara kita membangun kebijakan publik: apakah untuk rakyat, atau untuk panggung semata?

Yohanes Soares

Aktivis sosial dan peneliti kebijakan pendidikan dan masyarakat daerah tertinggal.