Film menunjukkan bahasa dan budaya. Melalui mereka, orang tidak hanya menikmati cerita, tetapi mereka juga belajar tentang nilai, cara hidup, dan cara berpikir orang lain. Namun, siapa yang berhak menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap budaya ketika pemerintah atau lembaga budaya membatasi cara film ditayangkan, misalnya dengan melarang dubbing atau alih suara?

Larangan dubbing film di Indonesia sebenarnya sudah lama ada. Banyak orang berpendapat bahwa dubbing dapat “mengganggu” bahasa asli film dan mengurangi nilai artistiknya. Sebaliknya, larangan ini justru menghalangi akses ke sebagian besar komunitas yang menghadapi kesulitan dalam menggunakan bahasa asing. Tidak semua orang dapat menikmati film secara utuh karena mereka tidak nyaman membaca teks terjemahan atau menggunakan bahasa yang cukup. Di sinilah topik “kekuasaan” bahasa dan budaya menarik diskusi.

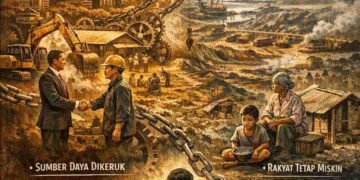

Dalam mata kuliah Manusia, Kekuasaan, dan Masyarakat, larangan dubbing dapat dianggap sebagai bentuk kekuasaan simbolik. Bahasa adalah alat yang sering tidak disadari untuk mendominasi. Ketika film menggunakan bahasa asing seperti Inggris tanpa alih suara, ada nilai budaya yang dianggap lebih penting untuk dipertahankan. Ini dapat menyebabkan hierarki budaya, misalnya, bahasa asing dianggap lebih “berkelas”, sementara bahasa Indonesia dianggap sebagai alat penerjemah yang “kurang artistik”.

Namun, dari sudut pandang psikologi dan sosiologi budaya, bahasa memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan keterlibatan emosional. Penonton yang baru melihat film akan lebih sulit memahami emosi tokoh. Dipandang sebagai jembatan emosional antara karya dan audiensnya, bukan sebagai pengotornya.

Akses, Kesetaraan, dan Representasi: Hak sosial lainnya termasuk akses terhadap karya budaya dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Terjadi ketimpangan dalam pengalaman budaya ketika hanya sebagian kecil populasi (yang paham bahasa asing) dapat menikmati film asing sepenuhnya. Kebijakan yang melarang dubbing dapat mengabaikan orang-orang dengan keterbatasan bahasa seperti anak-anak, orang tua, atau penonton dari daerah non-kota besar.

Dubbing juga dapat menjadi cara untuk mengekspresikan kreativitas lokal. Banyak negara telah mengembangkan industri dubbing dengan sangat serius, seperti Jepang, Prancis, atau India. Mereka memperluas pasar dan memperkaya interpretasi lokal terhadap karya global, bukan kehilangan keaslian budaya film. Indonesia seharusnya mengambil langkah yang sama dengan memungkinkan seniman suara lokal untuk berkembang, daripada mempertahankannya hanya untuk pelestarian alam.

Dimensi Psikologis dan Identitas Penonton: Sebagai mahasiswa psikologi, saya menyadari bahwa masalah dubbing ini juga melibatkan aspek psikologis penonton. Bahasa menghubungkan perasaan. Penonton lebih terlibat secara emosional ketika mereka dapat memahami dialog tanpa hambatan. Mereka memiliki kemampuan untuk tertawa, menangis, dan merasakan konflik dengan cara yang lebih alami. Dubbing bahkan dapat membantu anak belajar bahasa dan empati lebih baik daripada teks terjemahan cepat. Keterikatan emosional sangat penting untuk membangun identitas budaya baru yang terbuka pada perbedaan tetapi tetap menggunakan bahasa mereka sendiri. Dubbing menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ekspresi dan emosi di seluruh dunia.

Mengevaluasi Secara Kritis: Larangan dubbing harus dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan budaya. Sebaliknya, kebijakan ini harus dievaluasi dari perspektif sosial, ekonomi, dan psikologis. Apakah benar larangan ini mempertahankan kualitas film atau justru membatasi kesempatan masyarakat untuk menikmati budaya?

Kebijakan publik seharusnya memungkinkan berbagai pengalaman penonton daripada mengorbankan preferensi estetika kelompok tertentu. Negara tidak seharusnya mengontrol bagaimana budaya dinikmati, tetapi sebaliknya bertindak sebagai fasilitator yang memperluas aksesnya.

Penutup: Bahasa, Kekuasaan, dan Kebebasan Kultural Pada akhirnya, larangan dubbing film bukan hanya masalah selera; itu juga masalah kekuasaan dan akses kebudayaan. Setiap orang dalam masyarakat yang berprinsip demokrasi memiliki hak untuk menikmati karya seni dengan cara yang paling nyaman bagi mereka. Membuka ruang untuk dubbing menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki tempat terhormat dalam percakapan budaya di seluruh dunia, bukan merendahkan kualitas film.

Negara seharusnya memberikan kebebasan kultural, termasuk kebebasan untuk memilih menonton film dengan teks atau dubbing. Sebenarnya, film itu milik orang-orang yang menontonnya juga.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :

Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia

Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”